Andreas Beyer: Cellini – Kunst, Leib, Leben

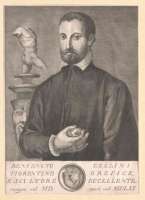

In seiner jüngsten Publikation, Cellini. Ein Leben im Furor, plädiert der Kunsthistoriker Andreas Beyer dafür, Kunst und Leben auf einen Nenner zu bringen. Der Renaissancekünstler Benvenuto Cellini macht es ihm auch leicht, hat er doch sein Leben selbst erzählt. Die Autobiografie La Vita di Benvenuto di Maestro Giovanni Cellini fiorentino, scritta, per lui medesimo, in Firenze bildet die Basis des fesselnd zu lesenden Sachbuches.

Geschrieben hat Cellini die Vita dann doch nicht mit eigener Hand. Schnell hat er erkannt, dass sich das Handwerk des Schriftstellers nicht mit dem des Goldschmieds vertragen kann. Im Vorwort zur Vita gesteht er, dass er den Stift bald aus der Hand gelegt und die Lebenserzählung diktiert hat, während er sich seinem Handwerk gewidmet hat. In der Werkstatt war ein Knabe, der für die Arbeit als Assistent zu schwächlich war, er sollte die Gedanken des Meisters zu Papier bringen.

Geschrieben hat Cellini die Vita dann doch nicht mit eigener Hand. Schnell hat er erkannt, dass sich das Handwerk des Schriftstellers nicht mit dem des Goldschmieds vertragen kann. Im Vorwort zur Vita gesteht er, dass er den Stift bald aus der Hand gelegt und die Lebenserzählung diktiert hat, während er sich seinem Handwerk gewidmet hat. In der Werkstatt war ein Knabe, der für die Arbeit als Assistent zu schwächlich war, er sollte die Gedanken des Meisters zu Papier bringen.

Cellini war ein Multitalent. Ursprünglich hat er Musik studiert und war als Flötist bekannt. Doch geliebt hat er die Tätigkeit als Flötist nicht. Schon der Jüngling dachte an die Ewigkeit, wollte Bleibendes schaffen. Schließlich hat er sich gegen seinen Vater durchgesetzt, zeichnen gelernt und eine Lehre bei einem Goldschmied begonnen. Neben der bildenden Kunst, damals noch als Handwerk eingeordnet, hat er auch der des Dichtens gehuldigt. Etwa 100 Sonette sind von Cellini bekannt und auch der Vita kann literarischer Wert nicht abgesprochen werden. Für Cellinis Stil hat sich auch Johann Wolfgang Goethe interessiert und die Vita auch übersetzt.  Diese wurde 300 Jahre nach dem Erscheinen, 1803, veröffentlicht, wobei Goethe neben dem italienischen (toskanischen) Original auch die 1772 aufgelegte Übersetzung, The Life of Benvenuto Cellini; A Florentine Artist, von Thomas Nugent verwendet hat. Andreas Beyer gibt im Anhang mehrere Übersetzungen an, allen voran die 2000 in Zürich erschienene von Jacques Langer: Cellini, Benvenuto: Mein Leben. Die Autobiographie eines Künstlers aus der Renaissance.

Diese wurde 300 Jahre nach dem Erscheinen, 1803, veröffentlicht, wobei Goethe neben dem italienischen (toskanischen) Original auch die 1772 aufgelegte Übersetzung, The Life of Benvenuto Cellini; A Florentine Artist, von Thomas Nugent verwendet hat. Andreas Beyer gibt im Anhang mehrere Übersetzungen an, allen voran die 2000 in Zürich erschienene von Jacques Langer: Cellini, Benvenuto: Mein Leben. Die Autobiographie eines Künstlers aus der Renaissance.

Goethes Übersetzung ist nicht wortgetreu, mehr eine Nachdichtung. „… eine sehr freie, ungenaue Übersetzung mit Auslassungen.“ (Wikipedia). Die Auslassungen betreffen wohl vor allem Cellinis sehr offenen Umgang mit seiner Sexualität. Freimütig schildert Cellini seine Beziehung mit den jungen Assistenten, die er weniger nach Talent und Fleiß ausgesucht hat, sondern nach der Schönheit. Immer wieder gesteht er, dass ihn „die Leidenschaft überwältigt hat“, wobei er diese auch für Frauen empfunden hat.  Keine Frage, dass die Vita di Benvenuto Cellini wohl einer der ersten Bestseller war, auch wenn die Bekentnisse nicht als Porno geschrieben sind. Die „Homoerotik durchzieht die Vita als Subtext“, wie Beyer in seiner „Verkörperung des Künstlers“ schreibt. Der verkörperte Künstler - Cellinis „Vita“ als Gründungstext einer Kunstgeschichte der Leiblichkeit hat Beyer einen im April 2025 im KHM gehaltenen Vortrag benannt.Dass der Autor Kunst und Leben, Werk und Persönlichkeit nicht trennen will, wird auch in der von ihm verfassten Biografie Cellinis deutlich:

Keine Frage, dass die Vita di Benvenuto Cellini wohl einer der ersten Bestseller war, auch wenn die Bekentnisse nicht als Porno geschrieben sind. Die „Homoerotik durchzieht die Vita als Subtext“, wie Beyer in seiner „Verkörperung des Künstlers“ schreibt. Der verkörperte Künstler - Cellinis „Vita“ als Gründungstext einer Kunstgeschichte der Leiblichkeit hat Beyer einen im April 2025 im KHM gehaltenen Vortrag benannt.Dass der Autor Kunst und Leben, Werk und Persönlichkeit nicht trennen will, wird auch in der von ihm verfassten Biografie Cellinis deutlich:

Die Autobiografie ermöglicht es, Cellinis Schöpfungen im unmittelbaren Zusammenhang seiner Lebenswirklichkeit und seiner seelischen sowie körperlichen Befindlichkeiten zu verstehen: ein Plädoyer für eine Kunstgeschichte als ‚Künstlergeschichte‘! (Zitat Dr. Katja Schmitz-von Ledebur, Direktorin der Kunstkammer in der Einführung zu Beyers lebendigem Vortrag).

Wien ist der richtige Ort, um über Cellini zu sprechen. In der Kunstkammer des Kunsthistorischen Museums (KHM) ist die einzige erhaltene Goldschmiedearbeit, die Saliera, zu bewundern. Das Salzfass, von Cellini selbst Saliera genannt, ist auf vielen herrschaftlichen Tischen gestanden, bis es im 19. Jahrhundert in das KHM gelangt ist. Jedes Wiener Kind hat die Saliera durch einen dreisten Diebstahl kennengelernt. Drei Jahre lebten nicht nur heimische Medien von der verschwundenen Saliera. Die spektakuläre Geschichte hat sich auch literarisch und cineastisch niedergeschlagen

Wien ist der richtige Ort, um über Cellini zu sprechen. In der Kunstkammer des Kunsthistorischen Museums (KHM) ist die einzige erhaltene Goldschmiedearbeit, die Saliera, zu bewundern. Das Salzfass, von Cellini selbst Saliera genannt, ist auf vielen herrschaftlichen Tischen gestanden, bis es im 19. Jahrhundert in das KHM gelangt ist. Jedes Wiener Kind hat die Saliera durch einen dreisten Diebstahl kennengelernt. Drei Jahre lebten nicht nur heimische Medien von der verschwundenen Saliera. Die spektakuläre Geschichte hat sich auch literarisch und cineastisch niedergeschlagen

Ich fing an, ihn schreiben zu lassen, und während ich arbeitete, erzählte ich ihm mein Leben; und weil ich daran Gefallen fand, arbeitete ich viel härter und machte viel mehr Arbeit. So überließ ich dem Genannten diese Aufgabe, die ich hoffentlich fortsetzen werde, solange ich mich erinnere. (Original, frei übersetzt)

Dazu schreibt Beyer:

Jeder sprachlichen Wendung entspricht eine körperliche Bewegung, jedem Meißelschlag ein Wort – nicht erklärt besser den vitalen Rhythmus der Vita, die kraftvolle Sprache, ihre buchstäbliche Plastizität. Dire und fare fallen ineinander, und enger können auch Leben und Werk nicht geführt werden.

Wie das mit den Erinnerungen so ist, sie verändern sich im Lauf der Jahre. Dichtung und Wahrheit, nennt schon Goethe eherlich seine Erzählungen aus meinem Leben. Das menschliche Gehirn behält die scönen Erinnrungen lieber als die miesen. Und je die Erlebnisse entfernt sind, je weiter die erzählte Zeit zurückliegt, desto markanter hat sich die Geschichte verändert. Böse Absicht muss da gar nicht dahinter stecken.

Beyer hält sich an das italienische Original und belegt die von Cellini geschilderten und auch verschwiegenen Tatsachen, so weit es möglich ist. Beide Autoren, Cellini wie Beyer, können erzählen, sodass neben den von Beyer verwendeten Zitaten aus der Vita auch Beyers Text selbst spannend zu lesen ist.Cellini war nicht nur ein queerer Künstler, sondern auch ein Hitzkopf, der sich nicht scheute Feinde und Konkurrenten totzuschlagen. Seine Gefängnisaufenthalte sind zahlreich, doch meist nicht sehr lange. Homosexualität war unter den Medici ebenso unter Strafe gestellt wie Mord. Was die Bewunderer männlicher Schönheit kaum davon abgehalten hat, ihre Leidenschaft auch zu erleben oder in der Rage zuzustechen. So liest sich das Sachbuch über (und auch von) Benvenuto Cellini aufregend wie ein Krimi. Beyer fasst das Wesen Cellinis in einem Satz zusammen:

„Er ist ein Mensch, der alles kann, alles wagt und sein Maß in sich selber trägt.“

Kunstvoll verknüpft Beyer Cellinis Lebenslust und Lebensgier mit dessen Œuvre und Arbeitsweise und beantwortet damit klar die immer wieder diskutierte Frage, ob das Werk von seinem Schöpfer zu trennen ist, oder ob es erst durch seine Vita verständlich wird. So liest sich diese von einem Wissenschaftler geschriebene Künstlerbiografie wie ein Roman und ist dennoch auch eine Abhandlung über Kunst, Cellinis Kunst.Andreas Beyer: Cellini. Ein Leben im Furor, Sachbuch, 224 Seiten, ca. 60 s/w-Abbildungen, Wagenbach, 2024, 2. Auflage. 30,90.

Fotos: wikipedia